Das Glas ist halb voll

Die Finanzmärkte sind im Kern ein Spiegelbild der psychologischen Verfassung der Marktteilnehmenden, die ständig zwischen Angst und Euphorie, Vorsicht und Überzeugung schwankt. Wenn wir ein Glas betrachten, das zu gleichen Teilen mit Luft und Wasser gefüllt ist, sehen wir dann das, was fehlt, oder richten wir den Blick auf das, was besteht? Diese uralte Frage – ist das Glas halb leer oder halb voll – hat aktuell grosse Relevanz für die Finanzmärkte. In Zeiten, in denen die Schlagzeilen zwischen Warnsignalen und Optimismus hin- und herschwanken, sind Anlegerinnen und Anleger täglich sowohl mit Gründen zur Sorge als auch mit Hoffnung konfrontiert.

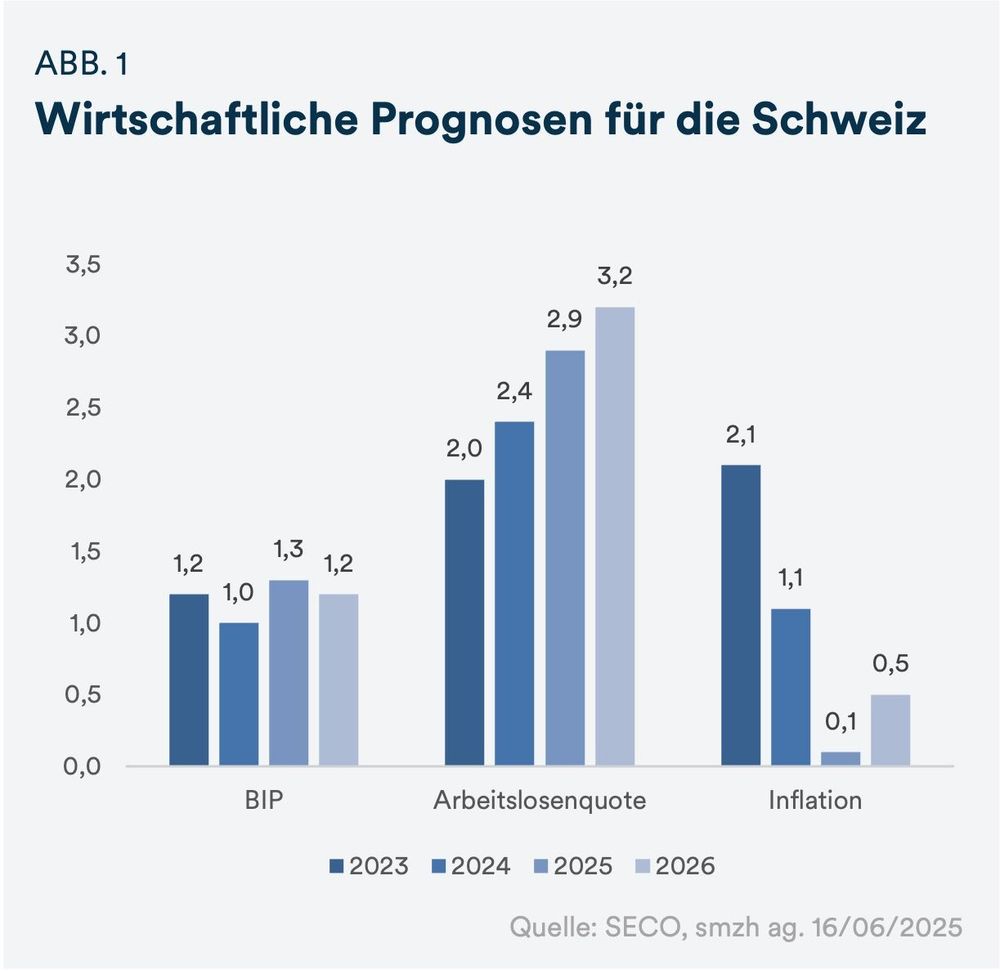

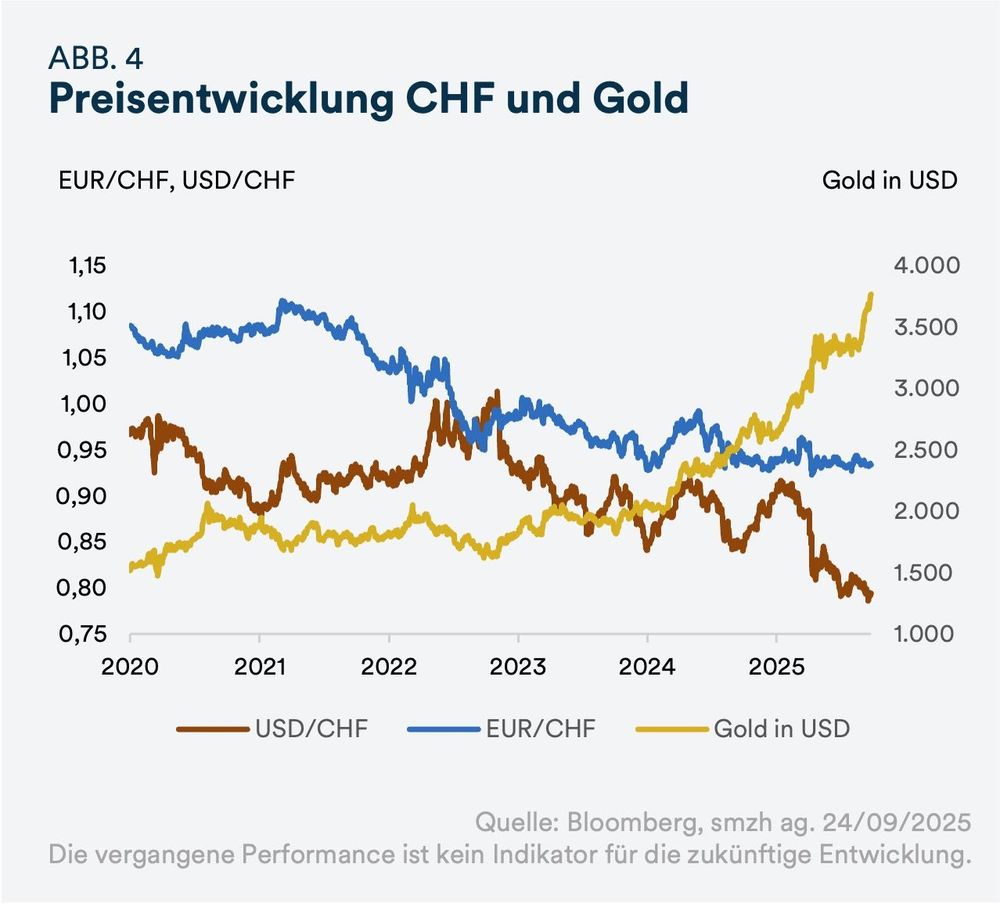

Auf den ersten Blick ist das Umfeld mehrdeutig: Der Konjunkturzyklus ist weit fortgeschritten, der US-Arbeitsmarkt zeigt Schwäche und die US-Notenbank steht vor einem heiklen Balanceakt. Einerseits muss sie weiterhin entschlossen gegen die hartnäckige Inflation vorgehen, andererseits ist sie bestrebt, die Vollbeschäftigung und das Wirtschaftswachstum zu stützen. Zwischen diesen konkurrierenden Zielen bleibt die Geldpolitik der Fed fein austariert, was zu erhöhter Unsicherheit an den Märkten und anhaltender Debatte über die nächsten Schritte beiträgt.

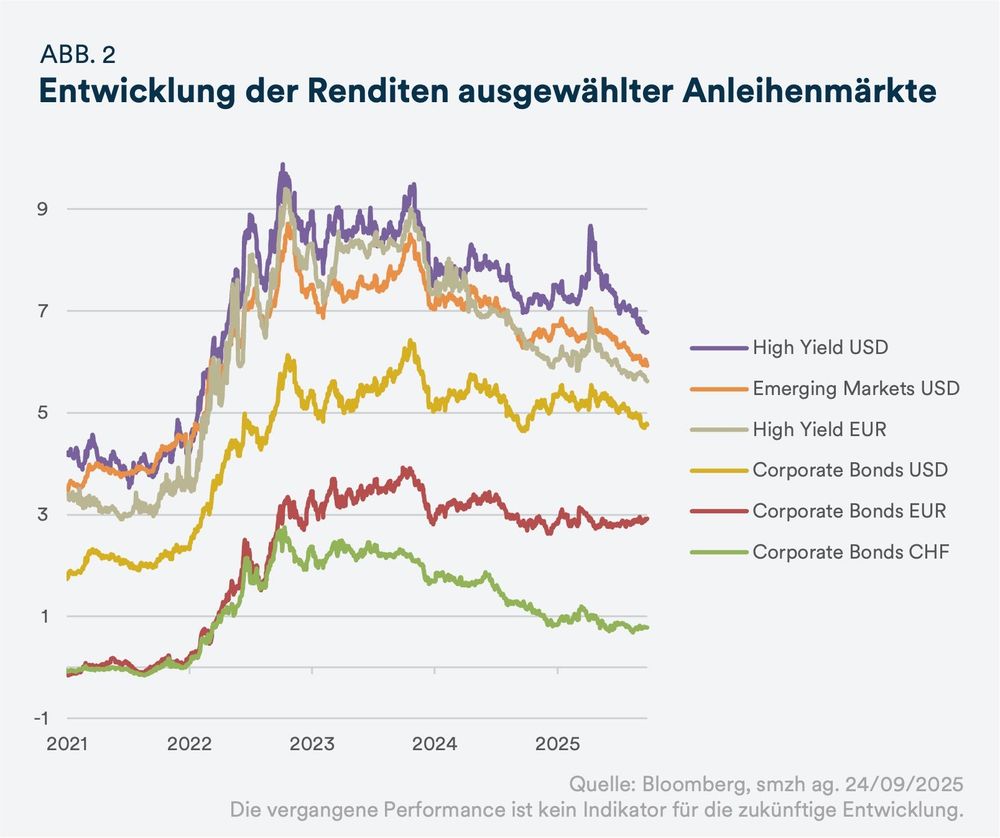

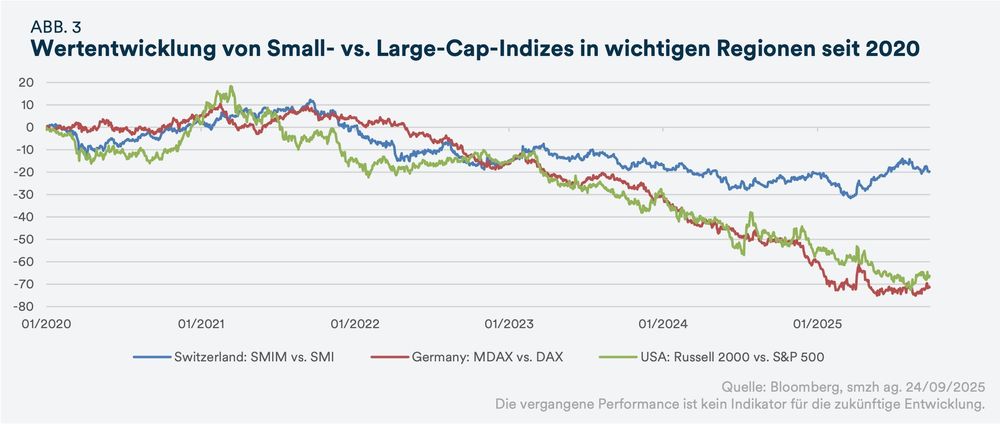

Für viele liegt es in der Natur der Sache, sich auf die Gefahren – die leere Hälfte des Glases – zu konzentrieren, insbesondere angesichts der aktuell hohen Bewertungen der Aktien- und Anleihemärkte. Da viel Optimismus und positive Nachrichten bereits eingepreist sind, scheint es naheliegend anzunehmen, dass die besten Zeiten hinter uns liegen und das Risiko von Enttäuschungen zunimmt.

Doch wenn wir das Glas – oder vielmehr unsere Perspektive – kippen, werden unter der Oberfläche der Vorsicht möglicherweise weiterhin positive Kräfte sichtbar: robuste Unternehmensgewinne, technologische Innovationen und die historische Erfahrung, dass Zinssenkungen ausserhalb von Rezessionen in der Regel neue Marktchancen eröffnen. Gleichzeitig zeigt die Vergangenheit, dass zu Beginn einer Phase der geldpolitischen Lockerung die Schwankungen an den Aktienmärkten oft zunehmen. Anlegerinnen und Anleger bleiben meist vorsichtig, bis das Vertrauen wächst, dass Rezessionsrisiken abgewendet wurden und der Übergang zu tieferen Zinsen tatsächlich zu finanzieller Stabilität und nachhaltigem Wirtschaftswachstum beiträgt – denn bei geringem Vertrauen während Abschwüngen kann die stimulierende Wirkung von Zinssenkungen auf Kreditaufnahme und Investitionen ausbleiben.

Letztlich erinnern uns die allgegenwärtigen Unsicherheiten und gemischten Signale an den Finanzmärkten daran, dass eine ausgewogene Perspektive unerlässlich ist. Risiken dürfen nicht ignoriert werden, doch wer nur auf mögliche Nachteile achtet, übersieht womöglich echte Chancen. In diesem Umfeld bleibt ein disziplinierter Anlageansatz – im Gegensatz zum Versuch, kurzfristige Schwankungen richtig vorherzusagen – die vernünftigste Strategie. Die Erfahrung zeigt: Wer investiert bleibt und die langfristigen Ziele im Blick behält, ist am besten positioniert, wenn sich das Glas allmählich wieder füllt.

Viel Vergnügen beim Lesen.

Freundliche Grüsse,

Gzim Hasani, CEO

Bekim Laski, CFA, Chief Investment Officer